Préparation aux épreuves de dissertation et de note de synthèse pour les concours des armées, de la fonction publique et des grandes écoles

Bienvenue sur notre site spécialisé dans la préparation aux épreuves de dissertation. Nous sommes entièrement dédiés à vous aider à réussir ce type d’épreuve académique souvent redoutée par les étudiants, que vous soyez au lycée, à l’université ou en préparation pour les concours.

Comprendre les exigences d’une dissertation

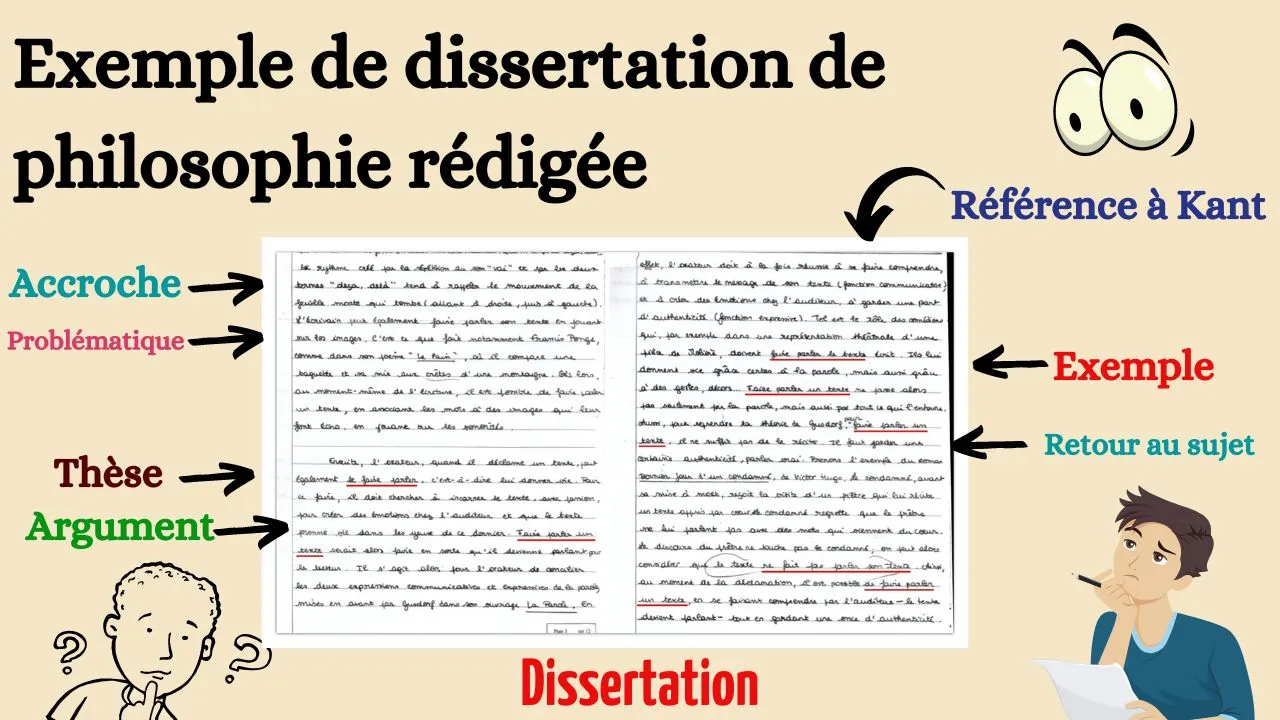

La dissertation est un exercice intellectuel rigoureux qui nécessite une solide méthodologie. Nos cours en ligne vous apportent des techniques précises pour structurer votre pensée, construire un argumentaire solide et maîtriser la rédaction.

Nos ressources pour la préparation à la dissertation

Nos ressources, conçues par des experts en éducation et des enseignants expérimentés, vous guident pas à pas pour maîtriser l’art de la dissertation. Des fiches de révisions aux cours en vidéo en passant par des exemples complets de dissertations, nous vous offrons une large gamme de supports pédagogiques pour optimiser votre préparation.

Atteindre l’excellence en dissertation

Avec notre aide, vous allez non seulement apprendre à survoler l’exercice de la dissertation, mais aussi à l’aborder avec assurance et efficacité. Entraînez-vous régulièrement avec nos exercices et tests pour voir vos progrès, gagner en confiance et être fin prêt pour vos épreuves de dissertation. Transformez cette tâche redoutée en une compétence dont vous serez fier.

Trouvez des idées cohérentes en dissertation…

Trouvez des idées cohérentes en dissertation… Ce tableau va avoir pour buts de rassembler de manière ordonnée les éléments qui vous semblent pertinents au regard du sujet mais également de les synthétiser de manière à répondre complètement à la question posée. Pour...

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (LBDSN) décrit une stratégie de défense et de sécurité nationale qui repose sur deux fondements essentiels et complémentaires : la France préservera sa souveraineté, en se donnant les moyens de l’action et de...

Bonnes vacances à tous !

Cette annonce est simplement faite pour vous prévenir de la mise en sommeil des articles le temps d’une petite pause estivale. Profitez bien de vos congés pour ceux , pour les autres et en particulier ceux concours, bon courage dans vos révisions… Nous nous...

Pour un bon préambule !

Comment faire un bon PREAMBULE ? Le préambule, appelé aussi « phrase d’attaque » selon les manuels, joue un rôle primordial, c’est un moment clé car après qu’un correcteur survole votre copie, ce n’est qu’à l’introduction qu’il fait véritablement connaissance avec...

Fractures françaises

Voici une lecture qui a orienté un certain nombre d’hommes politique au cours de la campagne des dernières élections présidentielles. Il répond à certaines questions sociales et culturelles de notre pays et de la politique qui est menée. Des banlieues aux zones...

La décolonisation de l’Afrique (partie 1)

Nous allons aborder une série de parties uniquement dédiées à la décolonisation du continent africain. En établissant les bases de cette décolonisation en Afrique à partir de 1945, nous poursuivrons dans une prochaine partie par les multiples formes que cette...

Qu’est-ce qu’une entreprise publique locale (EPL) ?

Cet acronyme est à connaître car il figure parmi les nombreuses questions phares d’un concours de la fonction publique… Les entreprises publiques locales (EPL) sont des entreprises au service des collectivités locales mais quelles sont leurs objectifs et pourquoi sont...

Les secrets de famille…

Cachotteries savoureuses ou épouvantables fardeaux, dévoilés sur la toile ou jamais révélés… Le foyer possède tous les ingrédients dont un #secret a besoin pour s’épanouir: passions,jalousies et règles strictes. Quels sont leurs rôles au sein du foyer ? Quels liens...

Le Proche et le Moyen-Orient, enjeux et conflits depuis 1945 (Partie 3)

Le regain de conflits et tensions que connaissent le Proche et le Moyen-Orient depuis plusieurs années, pourraient bien être une source d’inspiration pour le sujet d’histoire du concours commun pour 2018…Voici donc matière pour traiter ce thème que nous développons en...

Histoire des communismes au XXe siècle

Mercredi dernier 19 avril, nous vous avions suggéré comme lecture « Histoire des communismes au XXe siècle » par Georges Vidal. Voici pour en savoir plus un extrait du documentaire d’Yves Jeuland, , qui retrace soixante années de vie communiste en France, à travers...

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (LBDSN) décrit une stratégie de défense et de sécurité nationale qui repose sur deux fondements essentiels et complémentaires : la France préservera sa souveraineté, en se donnant les moyens de l’action et de...

Pour un bon préambule !

Comment faire un bon PREAMBULE ? Le préambule, appelé aussi « phrase d’attaque » selon les manuels, joue un rôle primordial, c’est un moment clé car après qu’un correcteur survole votre copie, ce n’est qu’à l’introduction qu’il fait véritablement connaissance avec...

Bonnes vacances à tous !

Cette annonce est simplement faite pour vous prévenir de la mise en sommeil des articles le temps d’une petite pause estivale. Profitez bien de vos congés pour ceux , pour les autres et en particulier ceux concours, bon courage dans vos révisions… Nous nous...

Fractures françaises

Voici une lecture qui a orienté un certain nombre d’hommes politique au cours de la campagne des dernières élections présidentielles. Il répond à certaines questions sociales et culturelles de notre pays et de la politique qui est menée. Des banlieues aux zones...

La décolonisation de l’Afrique (partie 1)

Nous allons aborder une série de parties uniquement dédiées à la décolonisation du continent africain. En établissant les bases de cette décolonisation en Afrique à partir de 1945, nous poursuivrons dans une prochaine partie par les multiples formes que cette...

Qu’est-ce qu’une entreprise publique locale (EPL) ?

Cet acronyme est à connaître car il figure parmi les nombreuses questions phares d’un concours de la fonction publique… Les entreprises publiques locales (EPL) sont des entreprises au service des collectivités locales mais quelles sont leurs objectifs et pourquoi sont...

Les secrets de famille…

Cachotteries savoureuses ou épouvantables fardeaux, dévoilés sur la toile ou jamais révélés… Le foyer possède tous les ingrédients dont un #secret a besoin pour s’épanouir: passions,jalousies et règles strictes. Quels sont leurs rôles au sein du foyer ? Quels liens...

Le Proche et le Moyen-Orient, enjeux et conflits depuis 1945 (Partie 3)

Le regain de conflits et tensions que connaissent le Proche et le Moyen-Orient depuis plusieurs années, pourraient bien être une source d’inspiration pour le sujet d’histoire du concours commun pour 2018…Voici donc matière pour traiter ce thème que nous développons en...

Histoire des communismes au XXe siècle

Mercredi dernier 19 avril, nous vous avions suggéré comme lecture « Histoire des communismes au XXe siècle » par Georges Vidal. Voici pour en savoir plus un extrait du documentaire d’Yves Jeuland, , qui retrace soixante années de vie communiste en France, à travers...

Comprendre le conflit en Irak

Après un article dédié à la genèse du conflit en Syrie, intéressons nous à celui en Irak. Vous trouverez une vidéo en fin d’article pour vous aider à faire le point sur les acteurs qui vous sont récapitulés ci-dessous. Depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, l’Irak...

Définition : Le capitalisme.

Définissons le CAPITALISME . Le capitalisme est un système de production dont les fondements sont l’entreprise privée et la liberté du marché. Il s’agit d’un ensemble d’éléments solidaires dont les relations permettent la production, la répartition et la consommation...

plan passe partout

La contre-révolution

Pour mieux comprendre une notion, il est parfois utile de comprendre son opposée…La contre-révolution désignant le contraire de la #révolution est un concept dont la définition varie nécessairement en fonction des significations de celle-ci. Elle revêt donc des sens...

Les relations entre l’Etat et les Collectivités territoriales

Vous êtes nombreux à ne pas comprendre ces relations. Pourtant ce thème est au cœur de la réflexion sur l’esprit de la décentralisation. Ces relations sont encore plus importantes en raison de la crise économique, sociale et sanitaires que nous constatons depuis des...

La grève : mode d’emploi

Tant la question est sensible dans la fonction publique, les jurys adorent questionner les candidats sur leurs connaissances concernant le droit de grève… Comment se passe concrètement, une grève aujourd’hui en France ? Difficile de répondre à cette interrogation...

La politique échappe-t-elle à l’exigence de vérité?

Lié au thème du secret, ce sujet peut dérouter tant la réponse peut sembler être, à l’évidence, positive. Si la politique est l’art de gouverner les hommes, comment cela pourrait-il se faire sans une certaine dose de confiance et donc de véracité, voire, comme on...

L’Europe de 1945 à nos jours

Aborder le thème de l’Europe est vaste, c’est la raison pour laquelle cet article rassemble une approche historique de trois chapitres : l’Europe de l’Ouest de 1945 à 1989, les démocraties populaires de l’Est de 1945-1989, puis les enjeux européens depuis 1989....

La Ville …définitions et concepts

Sur le thème de « la ville », quel que soit le sujet, vous ne pourrez pas passer à côté d’une ou plusieurs définitions du terme. Vous ne pourrez pas non plus éviter de décrire les concepts qui y sont associés en vue déboucher sur votre problématique puis votre...

La Cité-État : définitions et exemples

Voici une définition à ne pas négliger sur le thème de « la ville »…celle de la cité-état, lieu complexe mais aussi historique. Comment la définir ? Voici ce que représente une cité-État selon le dictionnaire LAROUSSE : Une cité-État est un espace géographique...

Définition de LA RADICALISATION

La définition de ce terme en concordance avec celui de « radicalités » sera importante pour le préparer thème du concours commun de sciences Po 2018…voici donc une définition de LA RADICALISATION mais aussi ses usages détournés… de radicaliser, dérivé de radical, issu...

Accroches de dissertations sur le thème de la MEMOIRE

Comme je vous l’avais annoncé le 4 mai dernier, après avoir vu les sujets possibles, attachons nous aux accroches ou amorces dédiées à ces différents types de sujet…Les possibilités sont nombreuses et sachez bien qu’il n’ y a pas qu’une seule accroche possible pour un...

Pourquoi et comment lutter contre les inégalités ?

Dans un sujet lié au grands problèmes de notre société, le thème des inégalités sera forcément abordé…Sont-elles les causes profondes du malaise de nos sociétés, ont elles été toujours néfastes où encore sont-elles un danger pour nos sociétés futures. Parfois, on...

L’Examen sommaire du dossier en Synthèse

L’examen sommaire du dossier revêt une importance capitale car il va conditionner votre prise de note qui permettra d’extraire les idées qui constitueront votre développement.Parfois aussi appelé survol du dossier, il est trop souvent négligé du candidat obsédé par la...

LES MEMOIRES : Exemple de la Guerre D’Algérie

Dans le cadre du thème du concours commun à Sciences Po 2017, la mémoire est à l’affiche…Au travers un exemple traitant de la guerre d’Algérie voici comment traiter le lien entre Mémoire et Histoire. En 1966, ont lieu en France les premières représentations de la...

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (LBDSN) décrit une stratégie de défense et de sécurité nationale qui repose sur deux fondements essentiels et complémentaires : la France préservera sa souveraineté, en se donnant les moyens de l’action et de...

Pour un bon préambule !

Comment faire un bon PREAMBULE ? Le préambule, appelé aussi « phrase d’attaque » selon les manuels, joue un rôle primordial, c’est un moment clé car après qu’un correcteur survole votre copie, ce n’est qu’à l’introduction qu’il fait véritablement connaissance avec...

Bonnes vacances à tous !

Cette annonce est simplement faite pour vous prévenir de la mise en sommeil des articles le temps d’une petite pause estivale. Profitez bien de vos congés pour ceux , pour les autres et en particulier ceux concours, bon courage dans vos révisions… Nous nous...

Fractures françaises

Voici une lecture qui a orienté un certain nombre d’hommes politique au cours de la campagne des dernières élections présidentielles. Il répond à certaines questions sociales et culturelles de notre pays et de la politique qui est menée. Des banlieues aux zones...

La décolonisation de l’Afrique (partie 1)

Nous allons aborder une série de parties uniquement dédiées à la décolonisation du continent africain. En établissant les bases de cette décolonisation en Afrique à partir de 1945, nous poursuivrons dans une prochaine partie par les multiples formes que cette...

Qu’est-ce qu’une entreprise publique locale (EPL) ?

Cet acronyme est à connaître car il figure parmi les nombreuses questions phares d’un concours de la fonction publique… Les entreprises publiques locales (EPL) sont des entreprises au service des collectivités locales mais quelles sont leurs objectifs et pourquoi sont...

Les secrets de famille…

Cachotteries savoureuses ou épouvantables fardeaux, dévoilés sur la toile ou jamais révélés… Le foyer possède tous les ingrédients dont un #secret a besoin pour s’épanouir: passions,jalousies et règles strictes. Quels sont leurs rôles au sein du foyer ? Quels liens...

Le Proche et le Moyen-Orient, enjeux et conflits depuis 1945 (Partie 3)

Le regain de conflits et tensions que connaissent le Proche et le Moyen-Orient depuis plusieurs années, pourraient bien être une source d’inspiration pour le sujet d’histoire du concours commun pour 2018…Voici donc matière pour traiter ce thème que nous développons en...

Histoire des communismes au XXe siècle

Mercredi dernier 19 avril, nous vous avions suggéré comme lecture « Histoire des communismes au XXe siècle » par Georges Vidal. Voici pour en savoir plus un extrait du documentaire d’Yves Jeuland, , qui retrace soixante années de vie communiste en France, à travers...

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale

Le Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (LBDSN) décrit une stratégie de défense et de sécurité nationale qui repose sur deux fondements essentiels et complémentaires : la France préservera sa souveraineté, en se donnant les moyens de l’action et de...

Pour un bon préambule !

Comment faire un bon PREAMBULE ? Le préambule, appelé aussi « phrase d’attaque » selon les manuels, joue un rôle primordial, c’est un moment clé car après qu’un correcteur survole votre copie, ce n’est qu’à l’introduction qu’il fait véritablement connaissance avec...

Bonnes vacances à tous !

Cette annonce est simplement faite pour vous prévenir de la mise en sommeil des articles le temps d’une petite pause estivale. Profitez bien de vos congés pour ceux , pour les autres et en particulier ceux concours, bon courage dans vos révisions… Nous nous...

Fractures françaises

Voici une lecture qui a orienté un certain nombre d’hommes politique au cours de la campagne des dernières élections présidentielles. Il répond à certaines questions sociales et culturelles de notre pays et de la politique qui est menée. Des banlieues aux zones...

La décolonisation de l’Afrique (partie 1)

Nous allons aborder une série de parties uniquement dédiées à la décolonisation du continent africain. En établissant les bases de cette décolonisation en Afrique à partir de 1945, nous poursuivrons dans une prochaine partie par les multiples formes que cette...

Qu’est-ce qu’une entreprise publique locale (EPL) ?

Cet acronyme est à connaître car il figure parmi les nombreuses questions phares d’un concours de la fonction publique… Les entreprises publiques locales (EPL) sont des entreprises au service des collectivités locales mais quelles sont leurs objectifs et pourquoi sont...

Les secrets de famille…

Cachotteries savoureuses ou épouvantables fardeaux, dévoilés sur la toile ou jamais révélés… Le foyer possède tous les ingrédients dont un #secret a besoin pour s’épanouir: passions,jalousies et règles strictes. Quels sont leurs rôles au sein du foyer ? Quels liens...

Le Proche et le Moyen-Orient, enjeux et conflits depuis 1945 (Partie 3)

Le regain de conflits et tensions que connaissent le Proche et le Moyen-Orient depuis plusieurs années, pourraient bien être une source d’inspiration pour le sujet d’histoire du concours commun pour 2018…Voici donc matière pour traiter ce thème que nous développons en...

Histoire des communismes au XXe siècle

Mercredi dernier 19 avril, nous vous avions suggéré comme lecture « Histoire des communismes au XXe siècle » par Georges Vidal. Voici pour en savoir plus un extrait du documentaire d’Yves Jeuland, , qui retrace soixante années de vie communiste en France, à travers...

Comprendre le conflit en Irak

Après un article dédié à la genèse du conflit en Syrie, intéressons nous à celui en Irak. Vous trouverez une vidéo en fin d’article pour vous aider à faire le point sur les acteurs qui vous sont récapitulés ci-dessous. Depuis la chute de Saddam Hussein en 2003, l’Irak...

Définition : Le capitalisme.

Définissons le CAPITALISME . Le capitalisme est un système de production dont les fondements sont l’entreprise privée et la liberté du marché. Il s’agit d’un ensemble d’éléments solidaires dont les relations permettent la production, la répartition et la consommation...

plan passe partout

La contre-révolution

Pour mieux comprendre une notion, il est parfois utile de comprendre son opposée…La contre-révolution désignant le contraire de la #révolution est un concept dont la définition varie nécessairement en fonction des significations de celle-ci. Elle revêt donc des sens...

Les relations entre l’Etat et les Collectivités territoriales

Vous êtes nombreux à ne pas comprendre ces relations. Pourtant ce thème est au cœur de la réflexion sur l’esprit de la décentralisation. Ces relations sont encore plus importantes en raison de la crise économique, sociale et sanitaires que nous constatons depuis des...

La politique échappe-t-elle à l’exigence de vérité?

Lié au thème du secret, ce sujet peut dérouter tant la réponse peut sembler être, à l’évidence, positive. Si la politique est l’art de gouverner les hommes, comment cela pourrait-il se faire sans une certaine dose de confiance et donc de véracité, voire, comme on...

La grève : mode d’emploi

Tant la question est sensible dans la fonction publique, les jurys adorent questionner les candidats sur leurs connaissances concernant le droit de grève… Comment se passe concrètement, une grève aujourd’hui en France ? Difficile de répondre à cette interrogation...

L’Europe de 1945 à nos jours

Aborder le thème de l’Europe est vaste, c’est la raison pour laquelle cet article rassemble une approche historique de trois chapitres : l’Europe de l’Ouest de 1945 à 1989, les démocraties populaires de l’Est de 1945-1989, puis les enjeux européens depuis 1989....

La Ville …définitions et concepts

Sur le thème de « la ville », quel que soit le sujet, vous ne pourrez pas passer à côté d’une ou plusieurs définitions du terme. Vous ne pourrez pas non plus éviter de décrire les concepts qui y sont associés en vue déboucher sur votre problématique puis votre...

La Cité-État : définitions et exemples

Voici une définition à ne pas négliger sur le thème de « la ville »…celle de la cité-état, lieu complexe mais aussi historique. Comment la définir ? Voici ce que représente une cité-État selon le dictionnaire LAROUSSE : Une cité-État est un espace géographique...

Définition de LA RADICALISATION

La définition de ce terme en concordance avec celui de « radicalités » sera importante pour le préparer thème du concours commun de sciences Po 2018…voici donc une définition de LA RADICALISATION mais aussi ses usages détournés… de radicaliser, dérivé de radical, issu...

Accroches de dissertations sur le thème de la MEMOIRE

Comme je vous l’avais annoncé le 4 mai dernier, après avoir vu les sujets possibles, attachons nous aux accroches ou amorces dédiées à ces différents types de sujet…Les possibilités sont nombreuses et sachez bien qu’il n’ y a pas qu’une seule accroche possible pour un...

Pourquoi et comment lutter contre les inégalités ?

Dans un sujet lié au grands problèmes de notre société, le thème des inégalités sera forcément abordé…Sont-elles les causes profondes du malaise de nos sociétés, ont elles été toujours néfastes où encore sont-elles un danger pour nos sociétés futures. Parfois, on...

L’Examen sommaire du dossier en Synthèse

L’examen sommaire du dossier revêt une importance capitale car il va conditionner votre prise de note qui permettra d’extraire les idées qui constitueront votre développement.Parfois aussi appelé survol du dossier, il est trop souvent négligé du candidat obsédé par la...

LES MEMOIRES : Exemple de la Guerre D’Algérie

Dans le cadre du thème du concours commun à Sciences Po 2017, la mémoire est à l’affiche…Au travers un exemple traitant de la guerre d’Algérie voici comment traiter le lien entre Mémoire et Histoire. En 1966, ont lieu en France les premières représentations de la...

Existe-t-il un plan type en note de synthèse ?

Chaque année lors de mes corrections de cette épreuve, je trouve toujours un candidat qui me pose la question en fin de copie : Existe-t-il un plan type pour la rédaction de la note de synthèse ? Il n'existe pas de plan type à proprement parler mais il est souvent...

LE MARCHE DES MATIERES PREMIERES

Les marchés des matières premières, miroirs de toutes les tensions géopolitiques et économiques de la planète. Regard sur ce que nous disent les matières premières de notre monde aujourd’hui, après trente années de mondialisation. L’importance de la géopolitique parmi...

Les enjeux de l’économie circulaire pour les collectivités

L’économie circulaire est l’un des enjeux majeurs de nos collectivités. Ces grands principes et son texte de loi sont à connaître si vous vous lancez dans un concours de la fonction publique territoriale même si ce thème n’est pas votre vocation première, certaines...

Retour sur la clause générale de compétence (CGC)…

Notion clé ou thématique faisant souvent l’objet de questions lors de votre concours, la clause générale de compétence peut vous sembler complexe. Voici une synthèse que vous devez parfaitement connaître lors de vos écrits ou oraux….Après un rappel des notions...

Le Big Data

Le Big Data est l’un des acteurs et enjeux majeurs du monde numérique. Comment le définir ? Quels sont les risques qu’il représente ? Quelques exemples concrets-vous sont donnés dans cet article. Une vidéo vous explique cette notion en conclusion… 1. Définition Le se...

Bien répondre à la question : « Y-a-t-il trop de fonctionnaires en France ? »

Une question faussée En France, un travailleur sur 5 exerce un emploi public, soit environ 5,5 millions de personnes. Parmi eux, 2,4 millions travaillent pour l’Etat proprement dit. Mais on compte aussi la fonction publique hospitalière : 1,1 millions de personnes...

Avoir une analyse du sujet efficace…

Avant de problématiser un sujet, une étape préliminaire demeure essentielle : celle de l’analyse du libellé. Comment s’en sortir ? En avance de phase sur celle de l’étude de la problématique, cette étape détermine déjà la compréhension du sujet que vous allez avoir et...

Les différents modes de gestion du service public

Voici une des questions phares des épreuves de « questions à réponses courtes » lors des concours d’attachés de la fonction territoriale… Les différents modes de gestion du service public ? Quelques pistes pour vous éclairer sur les éléments à connaître… Les...

La rénovation urbaine : un tournant pour la politique de la ville

Pierre Joseph Proudhon (1809 – 1865) : Le prophète de l’anarchisme

Il y a plus de cent ans, l’Encyclopédie du XXe siècle consacrait à Proudhon quatre pages pleines, le qualifiant de « père du socialisme français », de « plus grand philosophe français après Rousseau » et de « plus éminent penseur du XIXe siècle français ». Comment une...

Le thème du TRAVAIL (Partie 2)

Nous avons débuté depuis juin 2017, une série d’articles qui vous propose un thème de culture générale pour lequel nous développons des notions, des problématiques, des idées fortes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer en cas de sujets dédiés à ces thèmes. Sur le...

Le temps des vacances…

Les vacances scolaires d’été se profilent et cette année, il a été décidé de vous faire profiter d’articles revus et mis à jour sur des sujets qui sont apparus depuis le début de la réalisation de ce BLOG (c’est-à-dire juin 2016…). Nous continuerons donc à vous...

Définition de Civilisation

Deux sens du mot « civilisation » vous sont proposés dans cet article. Il faudra donc, ou bien faire un choix entre ces deux sens ou bien les concilier, en tout cas les préciser lors de votre sujet évoquant principalement ce thème…. WIKIPEDIA. La civilisation, c’est...

VOLTAIRE et ses pensées

VOLTAIRE est une référence souvent retrouvée dans les citations qui illustrent le libellé des sujets de culture générale. Voici un résumé de sa vie et de ses pensées afin de vous éclairer sur son portrait si besoin il en était… VOLTAIRE (François-Marie Arouet) est un...

Définition et mesures du chômage en France

Apparu dans les années 1970, devenu massif dans les années quatre-vingt, le chômage est aujourd’hui une des préoccupations principales de la société française. Il fera sans doute l’objet de nombreux débats lors de la prochaine campagne pour l’élection présidentielle....

Arguments sociétaux sur la Délinquance et la Violence

Parmi les grandes questions sociales, l’un des thèmes favoris des jurys reste celui de la violence et de la délinquance. On constate que parmi les expressions à la mode dans les discours sur les « quartiers difficiles », diffusées par les médias mais aussi par...

Préparation Attaché Territorial / Rédacteur Principal 2018

Dans le cadre de la préparation aux différents concours d’ « Attaché Territorial » ou de « Rédacteur Principal », vous devez être capable de : décrire l’organisation et la structure des organes représentatifs de l’état et de ses collectivités, parler de...

Le droit international est-il remis en cause ?

Marcel Junod, Marcel Junod (1904 – 1961) était un médecin suisse et un des délégués les plus fameux du (CICR). Après avoir étudié la médecine puis travaillé comme chirurgien à Mulhouse, il est entré au CICR comme délégué et a été envoyé en Éthiopie pendant la Seconde...

Paul Ricœur : La mémoire, l’histoire, l’oubli

Ce livre de Paul Ricœur (intellectuel français majeur du XXème siècle) est à conseiller pour l’étude de votre thématique sur « la mémoire » du concours commun 2017 Sci Po. Il construit une grande analyse philosophique constituée d’une phénoménologie de la mémoire,...

L’argumentation en dissertation

L’argumentation en dissertation est primordial en épreuve de dissertation de culture générale. Dans le domaine de la rédaction écrite et en particulier celui de la dissertation, l’argumentation sera votre principal souci dans la mesure où celle-ci doit être la plus...

L’intelligence artificielle, c’est quoi ?

Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? Est-ce la capacité à percevoir le monde, à prédire le futur immédiat ou lointain, ou à planifier une série d’actions pour atteindre un but ? Est-ce la capacité d’apprendre, ou celle d’appliquer son savoir à bon escient ? La...

Définition du numérique

La définition du terme #numérique, tout comme celui de #secret que nous avons traité il y a quelques jours, sera primordial pour préparer ce thème lors du concours commun de sciences Po 2019… Le numérique est un mot qui est passé rapidement dans notre vocabulaire....

Actes administratifs…Ordonnance ou Circulaire ?

La plupart des candidats à un concours de la fonction publique ne font pas la différence entre une ordonnance et une circulaire. Pourtant celle-ci est réelle…Voici donc comment les distinguer. Une vidéo en fin d’article vous explique en détail le principe des...

Les gauches radicales en Europe. XIXe-XXIe siècles par Pascal Delwit

Afin de compléter un article que nous avions dédié aux contestations populaires : exemple du mouvement des « indignés (Occupy) que vous trouverez , voici une lecture expliquant les mouvements politiques basés sur les gauches radicales en Europe… Contretemps...

Les contestations populaires : exemple du mouvement des « indignés (Occupy)»

Dans un devoir sur les « radicalités », vous pourriez aisément être amenés à parler des mouvements contestataires puisqu’il s’agit d’une forme de radicalisation principalement articulée autour de revendications liées à l’anticapitalisme et à la transformation d’un...

La Chine et le Monde depuis 1949 (partie 1)

Comment s’est construite et comment a évolué la puissance chinoise depuis 1949 ? Comment la Chine est-elle devenue un État moderne et une puissance majeure ? Dans quelle mesure la Chine est-elle devenue une grande puissance ? Quels sont les aspects et les limites de...

Fonction publique : droit de grève

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. L’exercice du droit de grève est soumis à un préavis. Il fait l’objet de certaines limitations et...

Quelle est la différence entre Démocratie et République ?

Au travers un format ludique, Madissertation.fr va tenter de vous faire découvrir le monde politique et en particulier aujourd’hui comment peut-on définir, distinguer les caractéristiques d’une démocratie d’une République… Définissons ces termes On mélange souvent ces...

Les lois dites « mémorielles »

Il n’était pas concevable d’aborder l’angle du thème de la MEMOIRE sans aborder la problématique des lois « mémorielles ». Un vif débat sur les lois dites « mémorielles » a été ouvert en France par la loi de 2005 évoquant le « rôle positif de la présence française...

Idéal démocratique et inégalités…

Dans le cadre d’un sujet sur la démocratie et ses inégalités, voici des pistes de réflexion pour être paré si le jour « J » le sujet aborde ces deux notions peut être… »paradoxales » . Pourquoi parler » d’idéal égalitaire » ? Car il y a toujours un écart entre...

Le LIBERALISME

Voici un mot que l’on a entendu bien souvent à l’occasion des élections « primaires » du centre et de la droite en France le mois dernier, il était donc nécessaire de faire un point exhaustif sur cette notion dont on peut entendre encore beaucoup d’erreurs à propos de...

Le sens des mots de liaison…

Les mots de liaison, qu’ils soient articulations ou connecteurs logiques, jouent des rôles important dans la construction de votre développement ou votre façon d’argumenter. Ils articulent vos idées en chaînons élémentaires et qui mettent en relief l’ordre logique...

Communication institutionnelle ou communication opérationnelle ?

Si vous vous présentez à un concours de la fonction publique, vous ne devez pas vous laissez entrainer dans une confusion entre ces deux notions tant la différence est importante. Prenez dans cet article vos repères afin de ne plus jamais faire l’amalgame de ces...

La guerre froide de 1945 à 1989 (partie 4)

Nous avions développé trois grands articles dédiés aux différentes causes de la guerre froide, aux alliances qui provoqueront les premières tensions puis l’émergence d’une coexistence pacifique à partir de 1953 et ses paroxysmes jusqu’en 1962.…Dans cette partie nous...

L’Europe de 1945 à nos jours

Aborder le thème de l’Europe est vaste, c’est la raison pour laquelle cet article rassemble une approche historique de trois chapitres : l’Europe de l’Ouest de 1945 à 1989, les démocraties populaires de l’Est de 1945-1989, puis les enjeux européens depuis 1989....

Le secret : origine, étymologie et typologie…

Dans un précédent article, nous vous avions parlé d’Anne Dufourmantelle, docteur en philosophie et psychanalyste. Dans son ouvrage « la défense du secret » elle nous livre ses définitions et étymologie du #secret… Voici comment elle débute son ouvrage : Mon premier...

La méthode du “Kit de survie”

Dans un précédent article lié à la bonne organisation (), je vous livrais des clés d’une organisation sans faille. Pour chaque chapitre de votre programme vous pouvez être organisé sous forme de « fiches ». Que mettre dans ces dernières…? Toujours quelques...

La ville : espace d’intégration et de socialisation

Comment la ville peut-elle être un facteur d’intégration et de cohésion au sein d’une société ? Voici quelques éléments à prendre en compte ou pour appuyer vos propos si vous abordez cette approche… Le terme d’intégration désigne à la fois un processus qui fait...

Les structures territoriales de l’administration française

La structure de l’organisation administrative française sont à connaître sur le bout des doigts si vous préparez un concours de la fonction publique…en voici les grandes lignes. Une vidéo en fin d’article vous présentera l’organisation administrative de le France en...

Différence entre contrat public et contrat privé

Les questions sur les différents types de contrats administratifs sont fréquentes lors des oraux des concours de la fonction publique. En voici les caractéristiques et une vidéo en fin d’article vous expliquera en détail comment les identifier… Les contrats...

Les élections municipales

Les candidats aux oraux de la fonction publique territoriale sont souvent interrogés sur les principes des élections municipales. Normal, ces élections sont un évènement électoral fondamental d’une démocratie locale. C’est le moment où les citoyens élisent leurs plus...

Le Proche et le Moyen-Orient, enjeux et conflits depuis 1945 (Partie 1)

Le regain de conflits et tensions que connaissent le Proche et le Moyen-Orient depuis plusieurs années, pourraient bien être une source d’inspiration pour le sujet d’histoire du concours commun de Sciences Po pour 2018…Voici donc matière pour traiter ce thème que nous...

Arguments sur les délinquances et les violences urbaines

Il existe au moins un thème liant celui des « radicalités » à celui de « la ville », les délinquances et les violences urbaines. Elles figurent parmi les expressions à la mode dans tous les discours sur les « quartiers difficiles ». Sans cesse exploitées par les...

La gouvernance mondiale…

Vous entendrez parler de ce terme dans de plus en plus d’articles car cette notion est remise en cause par les bouleversements géopolitiques permanents de ces 10 dernières années. Derrière cette notion se cache la volonté pour tous les pays de se mettre d’accord pour...

Le thème du TRAVAIL

Nous allons débuter une série d’article qui vous proposerons un thème de culture générale pour lequel nous développerons des notions, des problématiques, des idées fortes sur lesquelles vous pourrez vous appuyer en cas de sujets dédiés à ces thèmes. Sur le thème du «...

Les Etats-Unis et le monde depuis 1945

Afin de ne pas vous obliger à dérouler toute la vidéo je vous livre les repères donnés par son auteur afin de vous y attarder directement dans le cas d’une recherche spécifique… Introduction du sujet et de sa problématique = à Introduction sur le monde d’après-guerre...

Comment réaliser des transitions percutantes…

Qu’est-ce qu’une « transition » dans le cadre d’une dissertation ? Une « transition » correspond à quelques phrases qui vont constituer un lien entre deux parties au sein du devoir. Pour une dissertation en deux parties, il faudra donc faire une transition entre la...

Définition de la DECADENCE

On parle souvent d’une époque ou d’un système décadent…L’occident, la société, le 21 siècle seraient « décadent » … Mais de quoi parle-t-on exactement au travers ce qualificatif ? Voici un éclaircissement de la DECADENCE. On peut définir la décadence comme un...

Accords Sykes-Picot et les origines du chaos au Moyen-Orient

Les accords Sykes-Picot sont un événement historique qui reprend toute son importance depuis quelques années car on lui prête l’une des causes de la crise syrienne et autres difficultés géopolitiques au Moyen Orient. Le blog Madissertation.fr revient sur les origines...

À choisir une bonne fois pour toutes : « un » ou « une » après-midi ?

C’est une question qui nous est régulièrement posée : quel est le genre du nom « après-midi » ? Pas d’inquiétude, vous ne commettrez pas de faute en préférant le masculin au féminin ou vice versa, puisque ce nom peut prendre les deux genres, avec néanmoins une légère...

Eugène Delacroix, une icône révolutionnaire ?

Célèbre, entre autre, pour son tableau de « la liberté guidant le peuple », Eugène Delacroix n’a pas directement assisté à l’événement qu’il peint. Il n’était donc pas un révolutionnaire « actif ». Il a lui-même dit . Pourtant Mathilde Larrère dans Révolutions (2013)...

L’Europe de 1945 à nos jours (partie 2)

Aborder le thème de l’Europe est vaste, c’est la raison pour laquelle cet article rassemble une approche historique de trois chapitres : l’Europe de l’Ouest de 1945 à 1989, les démocraties populaires de l’Est de 1945-1989, puis les enjeux européens depuis 1989....

L’exécution du budget…(partie 1)

Que vous ayez une fonction liée au budget ou pas, les questions sur l’exécution du budget sont systématiques lors des oraux ou écrits des concours de le fonction publique…Alors autant s’y préparez dès à présent… Le budget d’une collectivité territoriale suit une...

Définition du populisme

Nous avions déjà défini le terme de « peuple » dans un des premiers articles de la rubrique dédiée aux définitions de termes, voici maintenant le temps venu de définir le terme de « populisme », souvent employé ces temps-ci en raison de la vague qui s’est effondrée...

Comprendre la montée en puissance de l’Etat islamique

Présents en Syrie et en Irak, les djihadistes de l’Etat islamique autoproclamés, étendent peu à peu leur zone d’influence dans les deux pays. Que revendiquent-ils, qui les dirige et comment sont-ils financés? Une vidéo de quelques minutes en fin d’article vous permet...

Histoire des communismes au XXe siècle

À l’heure où des mouvements issus de la gauche radicale accèdent au pouvoir en Grèce (Syriza) et dans de grandes villes espagnoles (Podemos), que reste-t-il du communisme dans le monde ? En France, la gauche radicale n’est ni Podemos, ni Syriza, ni Bernie Sanders....

Au sujet des citations…

L’ un d’entre vous sollicite mon avis sur l’emploi et la posture à adopter pour les citations de libellé du sujet en dissertation de culture générale. L’emploi des citations comme « chapeau »peut être fréquent comme dans certains concours militaires du type École de...

La Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP) et la MAP

Lancée dès l’été 2007, au lendemain de l’élection de Nicolas Sarkozy,la révision générale des politiques publiques (RGPP) a pour objectif de réformer l’État. Une feuille de route permet au gouvernement de conduire des réformes s’appliquant aux citoyens, aux...

Qu’est-ce que le principe de précaution ?

Souvent employé à tort dans beaucoup de dissertation de culture générale, le principe de précaution est évoqué de plus en plus fréquemment en raison de l’insécurité générale dont souffre notre pays depuis quelques années. Il était important d’éclaircir ce principe… 1....

KARL MARX : le fondateur

Beaucoup de sujets de dissertation ont comme chapeau une citation faisant référence à Karl Marx. Qui était-il ? Connaître ses principales idées vous permettra de cerner surement mieux les attendus du sujet. Karl Marx était un philosophe, économiste et militant...

Les typologies de la sécurité – Partie 1

Dans le cadre de la préparation au concours commun de sciences Po 2017, l’un des deux thèmes proposé est celui de LA SÉCURITÉ. Nous avions développé 3 articles dédiés aux acteurs de la sécurité, passons maintenant aux typologies de la sécurité. Nous développerons donc...

Exemple de préambule

Le mardi 25 octobre, dans un article dédié au préambule, je vous expliquais comment procéder. Nombres d’entre vous m’ont demandé des exemples concrets… Voici donc ce qui est envisageable d’écrire sur le sujet suivant en terme d’accroche et de reformulation de la...

Comment faire des transitions dans une dissertation ou une note de synthèse ?

Qu’est-ce qu’une « transition » dans le cadre d’une dissertation ? Une « transition » correspond à quelques phrases qui vont constituer un lien entre deux parties au sein du devoir. Pour une dissertation en deux parties, il faudra donc faire une transition entre la...

La dématérialisation, qu’en pensez-vous ?

Pour ne pas vous laisser surprendre par ce type de questions et avoir une réponse un peu plus originale que la plupart des candidats, il est important de maîtriser cette notion, définition, enjeux, quels en sont les avantages et les limites ? Voici quelques pistes de...

Le projet de loi 3D…

En questionnant certains d’entre vous sur ce projet de loi, j’ai été beaucoup surpris par les erreurs de réponse… Ce projet de loi 3D, pour décentralisation, différenciation et déconcentration, a pour ambition de transformer les relations entre l’État et les...

Villes et mondialisation…

D’ici 2020, deux milliards de personnes supplémentaires rejoindront les centres urbains. C’est alors plus de la moitié de la population des pays en développement qui habitera dans les villes. Sont elles la source ou la conséquence d’une mondialisation incontournable…?...

Les principes d’organisation de l’État unitaire

Le principe de l’unité implique à la fois l’unité géographique (élément constitutif de l’État), l’unité institutionnelle (des institutions identiques), et l’unité culturelle (peuple français, langue française) de l’État. En outre, si l’État unitaire repose à la fois...

L’influence de l’Europe sur l’organisation administrative des collectivités territoriales

Lorsque l’on parle de collectivités territoriales et qu’on lie ce sujet avec celui de l’Europe, les candidats aux concours de la fonction publique territoriale ne comprennent pas ce rapprochement… L’Europe influe pourtant de plus en plus sur nos collectivités et les...

Organisations internationales G7, G8, G20….

Le Corbusier, architecte

Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier, suisse naturalisé français, est un artiste complet : architecte, urbaniste, peintre, sculpteur ou encore designer ! Né en 1887 à La-Chaux-de-Fonds en Suisse, Charles-Edouard Jeanneret arbore l’architecture classique à...

La ville et l’histoire du Street Art

Le street-art est né aux États-Unis dans les années 70. Par la suite, il a voyagé jusqu’en Europe au début des années 80. L’art urbain, ou « street art », est un mouvement artistique contemporain. Il regroupe toutes les formes d’art réalisé dans la rue, ou dans des...

Oral et motivation des candidats lors des épreuves d’admission…

Vous êtes de plus nombreux à me demander quelles sont les bonnes motivations à présenter lors de l’entretien avec le jury pour les épreuves d’admission et notamment sur les questions du type : pourquoi avez-vous décidé de passer le concours d’attaché territorial ?...

Les religions dans le monde (partie 2)

Dans la première partie de cet article, nous avions défini les différentes religions en nous consacrant à leurs statuts, leurs origines ou encore leurs différences…Voyons maintenant les convergences et histoire du judaïsme, christianisme et islam sous le prisme...

Les religions dans le monde…

Si vous tombez sur un sujet lié au thème des religions, la complexité est réelle tant les espaces entre les dogmes sont parfois plus ou moins francs. Quelles sont leurs définitions respectives ? Leurs principes ? Leurs points communs et différences ? Cet article...

La question syrienne

Nous approfondissons encore ce sujet après un article du 6 juillet 2016 dédié aux spécificités de ce conflit et une vidéo du 8 octobre 2016 expliquant la genèse de ce conflit. Alors que la situation en Syrie est souvent présentée comme si chaotique qu’on ne saurait...

L’état et les religions en France

L’état et les religions en France ou comment faire vivre ensemble des individus égaux en droits et différents par leurs convictions ? Philippe Portier est directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (). Il est également directeur du Groupe Sociétés,...

L’évolution économique et sociale de la France depuis 1945

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la France connaît des transformations économiques profondes qui entraînent des mutations sociales majeures. En même temps, la fin des Trente Glorieuses accentue, au début des années 1970, ces mutations durables. Les évolutions...

Les grands enjeux mondiaux…

En dissertation de culture générale, de géopolitique ou de questions contemporaines, certains enjeux mondiaux sont incontournables. Apprivoisez les car ceux-ci vous permettront d’étayer vos arguments sur certains sujets et de plus, ils montreront votre profondeur...

La révolution, la subversion et la violence…

Nous vous avions présenté sommairement le livre de Ludivine Bantigny, , lecture très pertinente sur le thème des #révolutions dans laquelle l’auteur, maîtresse de conférence à l’Université de Rouen, retrace toutes les facettes du mot « révolution « à travers de...

Le numérique : des libertés en danger ?

L’affaire PRISM a jeté le discrédit sur l’ensemble des acteurs du numérique, et amène à s’interroger sur la protection des libertés individuelles à l’ère numérique. Dans cet article, quatre grands enjeux ont été identifiés pour en débattre : la protection des idées ;...

Qu’est-ce qu’un EPLE ?

Cette question peut surprendre mais les établissement public local d’enseignement sont bien mal connus du préparant aux concours de la fonction publique…Voici donc un rafraichissement ! Définition En France, un établissement public local d’enseignement (EPLE) est un...

Le Corbusier, architecte

Charles-Edouard Jeanneret dit Le Corbusier, suisse naturalisé français, est un artiste complet : architecte, urbaniste, peintre, sculpteur ou encore designer ! Né en 1887 à La-Chaux-de-Fonds en Suisse, Charles-Edouard Jeanneret arbore l’architecture classique à...

Sujet dissertation Ecole de guerre 2016

Le sujet de culture générale pour les épreuves d’admission pour l'école de guerre a été le suivant « La guerre, c’est l’inconnu et l’inattendu. […] Il faut essayer de mesurer l’indéterminé et de peser l’impondérable. » Que pensez-vous de cette affirmation de Winston...

Définition du MULTICULTURALISME

Le terme « multiculturalisme » a mauvaise presse en France, où il est fréquemment perçu comme une menace régressive d’éclatement des sociétés démocratiques modernes fondées sur la volonté des citoyens de vivre ensemble, en multiples communautés ethniques figées,...

Woodrow Wilson : Un homme de paix et de liberté…

Woodrow Wilson est l’un des présidents américains qui aura marqué le plus le début du 20e siècle. Homme d’état, homme politique et président américain, il est né le 28 décembre 1856 puis décédé le 03 février 1924 à l’âge de 67 ans. Cet article retrace ses principales...

Les Accords d’Evian (1962)

Les accords d’EVIAN marquent la fin de la guerre d’Algérie. Plus ou moins contestés, pour véritablement les comprendre, ils doivent se penser selon une certaine temporalité. Le conflit entre les Algériens et les colons débute dès la colonisation, dans la seconde...

Peut-on lier Histoire et Mémoire ?

Dans le cadre du concours commun 1 A de Sciences Po 2017, le thème de la Mémoire nous impose de voir les liens entre celle-ci et l’Histoire. Nous sommes dans des temps où Histoire et Mémoire se confondent quotidiennement dans une médiatisation et une...

Sujets Sciences Po 2016

Les épreuves du 1 A 2016 pour Sciences Po ont eu lieu samedi 28 mai 2016... Les sujets du concours Sciences Po 2016ont été les suivants : Questions contemporaines au choix: - La démocratie donne-t-elle le pouvoir au peuple ? - L’école en France assure-t-elle une...

Joseph-Simon GALLIENI (1849-1916) : l’administrateur colonial français

Le maréchal Gallieni est surtout resté dns les mémoires pour avoir théoriser et appliquer, lors de la conquête de Madagascar, le concept militaire de pacification en systématisant les méthodes appliquées par d’autres chefs militaies dont le colonel Pennequin au...

L’OTAN et le sommet de Varsovie (partie 2)

Dans un premier article, nous avions passé en revue les avancées et les communiqués que l’OTAN avait énoncées lors du dernier Sommet de Varsovie au travers la volonté des chefs d’État et de gouvernement participant à cette réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue...

Pour une lecture profane des conflits.

Sur le « retour du religieux » dans les conflits contemporains du Moyen-Orient, Georges CORM, La Découverte, 2015 (1ère édition : 2012). Georges CORM est économiste et historien, spécialiste de l’histoire du Moyen-Orient. Il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet,...

LE DESPOTISME

LE DESPOTISME Régime politique dans lequel un seul homme gouverne de façon arbitraire et autoritaire. Le despotisme est la forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté est exercée par une autorité unique (une seule personne ou un groupe restreint) qui dispose...

Le RGPD : Essentiel à connaître…

Les entreprises européennes ont depuis un an en ligne de mire l’entrée en vigueur du Règlement Européen sur la Protection des données personnelles (RGDP) depuis le 25 mai 2018. Thème à la croisée entre #secret et #numérique, voici l’essentiel à connaître :...

LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE en question…

Si la notion de société numérique ne bénéficie pas aujourd’hui d’une forte légitimité conceptuelle, son usage, néanmoins, s’est largement répandu conjointement à l’essor des technologies de l’information et de la communication et des réseaux numériques, lui conférant...

Le concept de ville durable et d’Eco-quartier

Encore quelques définitions de mots clés sur le thème de la ville… La ville durable Le développement des villes à l’heure de la mondialisation pose la problématique d’une politique de la ville inscrite dans une perspective de développement durable. En matière...

Thierry Paquot : philosophe de la ville et de l’urbain.

Voici une référence possible si vous optez pour le thème de la ville…Qu’est-ce qu’un « philosophe de l’urbain », comment travaille-t-il avec les urbanistes ? En juillet 1994, Thierry Paquot devient rédacteur en chef de la revue Urbanisme.. Il était alors convaincu...

Actes administratifs…Arrêté ou Décret ?

La plupart des candidats à un concours de la fonction publique ne font pas la différence entre un arrêté et un décret. Pourtant celle-ci est réelle…Voici donc comment les distinguer…Une vidéo vous aidera à mieux comprendre le décret… L’arrêté est un acte émanant...

Méthode de techniques de plan

Poursuivons nos articles dédiés au cœur de votre dissertation : LE PLAN. Comment trouver un plan ? Un plan en deux parties ou en trois parties ? Bref comment réussir son plan de dissertation ? Nous parlerons donc toujours de ce qui soutient votre dissertation, ce qui...

Les 8 points essentiels d’une bonne copie…

Les 8 points essentiels d’une … Pour la rédaction d’une dissertation de culture générale, les règles suivantes doivent été recherchées : 1. Tous les éléments de compréhension du sujet doivent figurer dans la dissertation (peu importe l’endroit : introduction,...

Les types de mémoires et leurs fonctions

Sur le thème de la MEMOIRE comme pour celui de la SECURITE il va falloir passer par l’épreuve des définitions et des types de mémoires selon votre sujet. Voici donc les typologies de mémoires et leurs tentatives de définitions…Retenez bien déjà certaines citations et...

Et si on évoquait les Sociétés secrètes…

Sur le thème du #secret, vous devez avoir des notions liées aux sociétés secrètes. Elles ont toujours existé, elles font partie de la manière dont les hommes ont relié l’intelligence spirituelle au pouvoir matériel. Mais depuis le vingtième siècle et le développement...

L’immigration en France

Voici un thème qui ne manque pas dans beaucoup de sujets actuels. Je vous offre donc ces repères d’histoire et un récapitulatif des lois concernant l’immigration dans notre pays depuis la seconde guerre mondiale. I / L’appel à la main-d’œuvre immigrée 1) 1955 – 1961 =...

Le rôle du préfet

En créant la fonction de préfet, Napoléon Ier place à la tête du département un fonctionnaire qui sache à la fois garantir l’ordre public et faire appliquer les décisions impériales. Avec les lois de décentralisation, le préfet perd sa fonction d’exécutif du...

Exemple de préambule

Le mercredi 21 mars, dans un article dédié au préambule, je vous expliquais comment procéder. Nombres d’entre vous m’ont demandé des exemples concrets… Voici donc ce qui est envisageable d’écrire sur le sujet suivant en terme d’accroche et de reformulation de la...

Laïcité et fonction publique

La laïcité au sein de la fonction publique est un sujet récurent et que vous devez posséder dans le cadre de la neutralité du fonctionnaire. Dans ce contexte de la FP, elle se définit comme la manière française d’organiser la liberté de conscience. Elle implique trois...

Déconcentration et centralisation : différences et convergences…

Genèse de cette théorie Le pouvoir de l’Etat peut être centralisé. Dans un tel système, toute la vie administrative dépend des seuls organismes centraux seuls habilités à édicter des décisions administratives. Ce système est tout à fait impraticable dans la réalité...

Les collectivités territoriales : le conseil départemental.

Les missions des collectivités locales sont très importantes en France, en particulier depuis la réforme de 1983. Le département et la commune constituent les organes les plus anciens de ces collectivités. En tant que citoyen, il convient donc de connaître les modes...

Le devoir de mémoire et ses origines

Thème du concours commun 1A 2017 pour l’admissibilité à Sciences Po, je vous avais promis de revenir sur cette notion. Alors débutons cette série de post par tout d’abords par une idée connexe, celle du devoir de mémoire et ses origines. Thème récurrent de l’émission...

Les catégories de services publics : la distinction SPA/SPIC…

Il existe deux catégories de services publics : les SPA et les SPIC… Ces deux catégories de services publics sont les seules qui existent à l’heure actuelle donc autant connaître leur distinction…Une vidéo en fin d’article vous permet de mieux comprendre cette...

Pascal Boniface

Célèbre pour ces nombreux articles dans des revues internationales de géopolitique, Pascal Boniface intervient régulièrement dans les médias, nationaux ou internationaux, écrits ou audiovisuels et fait de nombreuses conférences et débats en France et à l’étranger. Il...

Les institutions de l’union européenne (Partie 1)

Lorsque l’on parle de collectivités territoriales et que on lie ce sujet avec celui de l’Europe, les candidats aux concours de la fonction publique territoriale ne comprennent pas ce rapprochement… L’Europe influe pourtant de plus en plus sur nos collectivités et les...

Définitions du fascisme

Voici un terme que vous devrez sans doute définir si vous choisissez le thème « les radicalités », alors autant le faire correctement…En complément de ces définition, vous trouverez des exemples de fascismes à travers le monde. Définitions générale Le fascisme peut se...

Méthode de techniques de plan

Poursuivons nos d’articles dédiés au cœur de votre dissertation : LE PLAN. Comment trouver un plan ? Un plan en deux parties ou en trois parties ? Comment réussir sa dissertation ? Nous parlerons donc à plusieurs reprises de ce qui soutient votre dissertation, ce qui...

Emile-Auguste Chartier, dit Alain (1868 – 1951)

Professeur, philosophe ou encore journaliste, Émile Chartier a inspiré de nombreux esprits comme: Raymond Aron (sociologue et philosophe), Georges Canguilhem (philosophe, médecin et historien) et Simone Weil (femme politique et académicienne française). Lui-même...

La ville et ses banlieues de la violence…

Depuis les années 1980, le thème des violences dans les banlieues suscite l’intérêt d’un public grandissant, s’imposant comme un véritable problème social. Les médias, les hommes politiques et les chercheurs s’interrogent sur ces quartiers difficiles qui condensent la...

L’ORDRE INTERNATIONAL ET SA TRANSFORMATION

L’ORDRE INTERNATIONAL EST EN PLEINE MUTATION. Entre terrorismes, guerres et nouvelles recompositions internationales, la nouvelle marche du monde suscite interrogations et angoisses. Comment penser un nouvel ordre international sinon juste, en tout cas moins injuste?...

La Ve République de 1958 à nos jours (partie 1)

Le programme d’histoire du concours commun aux IEP (#CC #IEP) ouvre une large part à la Ve République, son évolution, ses paradoxes…Voici une fiche possible mais non exhaustive de cette partie du programme d’histoire… Introduction La campagne présidentielle de 2017...

La ferme des animaux de Georges Orwell

Après 1984, voici un autre classique de Georges Orwell beaucoup moins connu mais qui encore une fois est d’un réalisme époustouflant. La Ferme des animaux, bien que court, est très dense mais malgré cela, reste toujours facile à lire. Exploiter par le biais d’une...

Sujet d’histoire ?…L’année 1968 dans le monde…

Ce sujet consiste à brosser le portrait d’un moment spécifique, une année révélatrice de transformations d’ampleur importante. Par définition, le jury ne peut choisir qu’une année pour laquelle il y a suffisamment d’éléments à utiliser pour pouvoir construire un...

Définition et types de radicalisation

Tout comme nous l’avions fait pour définir « la ville » et ses concepts, nous nous penchons sur les définitions des « radicalités » et quelques types associés toujours très utiles pour définir les termes du sujet en question contemporaine. Il n’existe pas de...

Le Proche et le Moyen-Orient, enjeux et conflits depuis 1945 (Partie 2)

Le regain de conflits et tensions que connaissent le Proche et le Moyen-Orient depuis plusieurs années, pourraient bien être une source d’inspiration pour le sujet d’histoire du concours commun de Sciences Po pour 2018…Voici donc matière pour traiter ce thème que nous...

Bibliographie de Questions Contemporaines…Les Révolutions

#Secret ou #Révolutions ? Voici quelques conseils de lectures, de films, d’émissions radio, pour vous permettre d’approfondir dans chacun de ces deux thèmes et de commencer à repérer les grandes questions qui pourront structurer votre réflexion. Abordons dans un...

Égalité et inégalités en France (Partie 1)

Les égalités et les inégalités sont des thèmes complexes à aborder dans des sujets de dissertation car ils demeurent très vastes et on ne sait jamais sous quels angles les traiter. Voici donc des pistes de réflexions qui vous permettront d’argumenter pour la majorité...

L’organisation générale de la Défense

Conformément à la constitution de 1958, l’organisation générale de la défense en France est dans les mains de l’exécutif puisque le Président de la République est le chef des armées tandis que le Premier ministre exerce la direction générale et la direction militaire...

Alfred de Musset : fondateur du romantisme ou radical littéraire ?

Cela faisait beaucoup de moi que nous n’avions pas retracé le portrait d’une personnalité. Alfred de Musset est donc l’occasion de reprendre ce thème « des célébrités »… Pourquoi s’intéresser à Musset aujourd’hui ? Parcequ’ Alfred de Musset appartient au mouvement...

Secret professionnel, discrétion ou droit de réserve ?

Dans le cadre de l’étude du thème du #secret pour le concours commun aux IEP, ces trois notions ne sont pas toujours très claires aux yeux de tous et il y a souvent confusion entre ces différentes entités. LE SECRET PROFESSIONNEL Il est parfois confondu à tort avec la...

Lectures utiles pour cet été…!

L’été est toujours propice pour se doter d’une bibliographie utile à la préparation des concours d’entrée aux grandes écoles… En voici une liste possible… Les concours d’entrée aux grandes écoles ou aux concours de type IEP/Sciences Po nécessitent une préparation...

Les grands principes de la démocratie locale…

La gouvernance locale est l’objet d’un regain d’intérêt de par le monde qui nous entoure et son évolution. Celle-ci s’est produite pour toutes sortes de raisons différentes. Dans les démocraties établies, de nouvelles pressions sociales découlant des influences de la...

Introduisez vos paragraphes par des idées directrices fortes…

Dans la plupart des concours, il n’est pas demandé de faire apparaître votre plan de manière apparente, dans le sens où les titres et sous-titres n’apparaitront pas. C’est pourquoi vous devez introduire chacune de vos parties par une phrase qui en rappelle l’enjeu et...

Définition de PEUPLE

Souvent employé dans des expressions ou des libellés de sujet, la mot peuple mérite que l’on s’y attarde car la plupart des copies qui y font référence se fourvoient dans sa définition… La définition la plus globale définit le peuple comme une multitude d’hommes...

Le principe de libre administration des collectivités territoriales

Poursuivons nos réflexions sur les collectivités territoriales suite aux deux premiers articles consacrés à leurs différentes fonctions. Le principe de libre administration des collectivités territoriales repose sur la reconnaissance de leur autonomie juridique et sur...

La guerre froide de 1945 à 1989 (partie 3)

Nous avions développé un grand article dédié aux différentes causes de la guerre froide. Dans la précédente partie nous avions vu comment ces causes se cristallisent avec la division de l’Allemagne et la formation des alliances qui provoqueront les premières...

Définition du SECRET

La définition du terme #secret, tout comme celui de #numérique que nous traiterons plus tard, sera importante pour préparer ce thème lors du concours commun de sciences Po 2019… voici donc une ébauche de définitions ou de concepts liés au terme du « SECRET »… Le...

Focus relations internationales : le leadership

Mais la notion de « Leadership » est-elle si claire pour vous ? Voici donc quelques éclaircissements. La notion de « Leadership » n’est pas la même du monde économique au monde politique mais, quoi qu’il en soit, le terme est difficile à traduire en français. Ce n’est...

L’UNION AFRICAINE…

L’Organisation de l’unité africaine a été créée le 25 mai 1963 par 32 Etats. Au fil des ans, la presque totalité des pays africains a rejoint l’OUA puis l’UA. Depuis 2011, l’Union africaine compte 54 Etats. Ses buts sont d’œuvrer à la promotion de la démocratie, des...

La guerre froide de 1945 à 1989 (partie 2)

Nous avions développé un grand article dédié aux différentes causes de la guerre froide. Des causes de la bipolarité, aux tensions et apaisement tout en passant par ses paroxysmes, la guerre froide est une longue épreuve de force qui s’est engagée, au lendemain de la...

Quelles sont les qualités indispensables pour un attaché ?

Les compétences, les savoirs et les savoir-faire de l’attaché de l’État ou l’attaché territorial sont nombreux, sachez les connaître et ne pas les inventer au moment où le jury vous pose la question…! Le métier d’attaché d’administration centrale, d’état ou...

La guerre froide de 1945 à 1989 (partie 1)

Nous allons développer un grand nombre d’articles dédiés aux différentes facettes de la guerre froide. Des causes de la bipolarité, aux tensions et apaisement tout en passant par ses paroxysmes, la guerre froide est une longue épreuve de force qui s’est engagée, au...

Définition et histoire de l’altermondialisme

Voilà une petite synthèse pour connaître, dans les grandes lignes, l’altermondialisme : ses débuts, ses buts, ses moyens, ses évolutions, ses critiques, et ses pannes… Les origines de l’altermondialisme En 1972, pendant les Trente Glorieuses, le « Club de Rome »...

Définition du « communautarisme ».

Le terme « communautarisme » est un néologisme apparu dans les années 1980, en référence aux revendications de certaines « minorités » d’Amérique du Nord (indiens, noirs, québécois français). Employé dans un sens plutôt péjoratif, le terme ...

Définition du « communautarisme ».

Le terme « communautarisme » est un néologisme apparu dans les années 1980, en référence aux revendications de certaines « minorités » d’Amérique du Nord (indiens, noirs, québécois français). Employé dans un sens plutôt péjoratif, le terme ...

Définition du mot « valeur »

Voici un terme utilisé à tout-va dans beaucoup de copies et dont le sens n’est pas toujours bien maîtrisé selon son emploi. Le mot « valeur », du latin classique « valor », est utilisé dès le XIIe siècle pour désigner le mérite ou les qualités. Dans la littérature...

Différence entre Etat et Nation puis…Etat-Nation…

Dans cet article nous allons vous expliquer quelle est la différence entre État et Nation au travers un format ludique mais aussi comment peut-on définir, distinguer ou associer les caractéristiques d’un Etat et d’une Nation… Le monde est constitué d’une mosaïques...

CORÉE : une guerre inachevée…

La Corée du Nord a marqué le début de l’année 2017 en annonçant avoir réussi son 6ème tir d’un missile intercontinental. Cette annonce inquiétante confirmée par les autorités américaines accentue un peu plus le spectre de la menace nucléaire en provenance de...

La politique de la ville.

Depuis près de 30 ans, des dispositifs spécifiques tentent d’apporter des réponses aux maux des quartiers défavorisés des grandes villes françaises. Après la crise des banlieues de 2005, qu’en est-il de la politique de la ville ? Amorcée en 1977, engagée vraiment dans...

La Révolution au travers les révolutions…

Après avoir donné un sens historique à la notion de dans un précédent article de ce blog, donnons un sens à la notion de Révolutions. Jean-Clément Martin est un français, spécialiste de la , de la et de la . Il explique les différents sens de cette notion au travers...

CONFLIT EN SYRIE : Point de situation et spécificités

Syrie anatomie d’une guerre civile… En 2011, le mouvement de protestation, dont est issue l’insurrection, tendait à l’origine à inclure des groupes minoritaires divers. Mais la formation de groupes politico-militaires à partir de 2012-2013 rompt cette logique...

Renseignement, médias et démocratie

Voici une lecture sans doute intéressante pour un thème transverse qui regroupe #numérique et #secret…Sous la direction d’Éric DENÉCÉ, Collection « CF2R », Ellipses, cet ouvrage nous propose une façon de comprendre les liens entre le renseignement, les médias...

Réalité de la communauté internationale

Réalité de la Communauté Internationale (CI) Le terme de communauté internationale est une expression politique désignant de façon imprécise un ensemble d’États influents en matière de politique internationale. Il peut désigner : les États membres de l’Organisation...

Alexandre Soljenitsyne, emblème de la résistance

Alexandre Issaïevitch Soljénitsyne est un romancier et dissident russe, emblème de la résistance au système soviétique, chantre d’une Russie mythique et passéiste… Après une enfance heureuse à Rostov sur le Don, au sud de la Russie, et malgré la disparition de son...

L’expansion des guerres ethniques

L’expansion des guerres ethniques montre que la guerre n’est pas morte. Certes il y a moins de guerres internationales mais elles sont de plus en plus violentes et vivaces à l’intérieur des États. On peut citer parmi elles : l’Europe des Balkans occidentaux, Ukraine,...

DEFINITION DE LA SOLIDARITE

Tenter de définir la solidarité reste compliqué puisqu’une multitude de définitions demeurent possibles. Le piège serait de trop le simplifier. Nous pouvons d’abords la définir par ce à quoi elle ne correspond pas et ce à quoi elle se rapproche, autrement dit, voyons...

Les Révolutions arabes…

Nous débuterons ici une vaste série d’articles donnant des exemples de #révolutions… Ces différents types de révolutions pourraient vous servir d’exemples afin d’illustrer vos propos sur ce thème. Cette série débute par les Révolutions arabes ou nouveaux printemps des...

« Révolutionnaire, Réactionnaire…? »

« Révolutionnaire, Réactionnaire » des termes employés au quotidien et que l’on peine pourtant à définir. Qu’est-ce qu’un réactionnaire ? Qu’est-ce qu’un révolutionnaire ? Et quelles différences avec un conservateur ? donne des pistes de réflexion.. Mark Lilla est un...

Nelson Mandela : une figure emblèmatique

Nelson Mandela naît le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, en Afrique du Sud. Il est le fils d’un chef de tribu, membre de la famille royale des Thembus. Nelson Mandela s’appelle en réalité Rolihlahla, mais une institutrice comme le voulait la coutume et...

Les principes budgétaires des finances locales

Ces principes sont au nombre de cinq et font l’objet d’un contrôle exercé par le préfet, en liaison avec la chambre régionale des comptes (CRC) dans le cadre de ce qu’on appelle le contrôle budgétaire. Ces principes s’appliquent à toutes les collectivités...

Définition de l’OBSCURANTISME

L’obscurantisme est un terme très souvent mal employé et qui porte à confusion car il peut se définir sous différents angles : religieux, économique, scientifique… CNRTL (centre national de ressources textuelles et lexicales) : Attitude, doctrine, système politique...

Trouvez des idées cohérentes en dissertation…

Ce tableau va avoir pour buts de rassembler de manière ordonnée les éléments qui vous semblent pertinents au regard du sujet mais également de les synthétiser de manière à répondre complètement à la question posée. Pour trouver des idées, en particulier sur un thème...

Existe-t-il un plan type en note de synthèse ?

Chaque année lors de mes corrections de cette épreuve, je trouve toujours un candidat qui me pose la question en fin de copie : Existe-t-il un plan type pour la rédaction de la note de synthèse ? Il n'existe pas de plan type à proprement parler mais il est souvent...

LE MARCHE DES MATIERES PREMIERES

Les marchés des matières premières, miroirs de toutes les tensions géopolitiques et économiques de la planète. Regard sur ce que nous disent les matières premières de notre monde aujourd’hui, après trente années de mondialisation. L’importance de la géopolitique parmi...

Retour sur la clause générale de compétence (CGC)…

Notion clé ou thématique faisant souvent l’objet de questions lors de votre concours, la clause générale de compétence peut vous sembler complexe. Voici une synthèse que vous devez parfaitement connaître lors de vos écrits ou oraux….Après un rappel des notions...

Les enjeux de l’économie circulaire pour les collectivités

L’économie circulaire est l’un des enjeux majeurs de nos collectivités. Ces grands principes et son texte de loi sont à connaître si vous vous lancez dans un concours de la fonction publique territoriale même si ce thème n’est pas votre vocation première, certaines...

Avoir une analyse du sujet efficace…

Avant de problématiser un sujet, une étape préliminaire demeure essentielle : celle de l’analyse du libellé. Comment s’en sortir ? En avance de phase sur celle de l’étude de la problématique, cette étape détermine déjà la compréhension du sujet que vous allez avoir et...

Le Big Data

Le Big Data est l’un des acteurs et enjeux majeurs du monde numérique. Comment le définir ? Quels sont les risques qu’il représente ? Quelques exemples concrets-vous sont donnés dans cet article. Une vidéo vous explique cette notion en conclusion… 1. Définition Le se...

Bien répondre à la question : « Y-a-t-il trop de fonctionnaires en France ? »

Une question faussée En France, un travailleur sur 5 exerce un emploi public, soit environ 5,5 millions de personnes. Parmi eux, 2,4 millions travaillent pour l’Etat proprement dit. Mais on compte aussi la fonction publique hospitalière : 1,1 millions de personnes...

Les différents modes de gestion du service public

Voici une des questions phares des épreuves de « questions à réponses courtes » lors des concours d’attachés de la fonction territoriale… Les différents modes de gestion du service public ? Quelques pistes pour vous éclairer sur les éléments à connaître… Les...

La rénovation urbaine : un tournant pour la politique de la ville

Trouvez des idées cohérentes en dissertation…

Trouvez des idées cohérentes en dissertation… Ce tableau va avoir pour buts de rassembler de manière ordonnée les éléments qui vous semblent pertinents au regard du sujet mais également de les synthétiser de manière à répondre complètement à la question posée. Pour...

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!